炉具网讯:《城市与环境研究》(季刊)2021年第1期(总第27期)3月20日出版,发表了一篇文章“开拓创新 努力实现我国碳达峰与碳中和目标”,由周宏春、霍黎明、李长征、周春四位作者署名。

文章简要回顾了人类对温室效应及其气候变化的认识历程,讨论了全球气候治理的中国参与和人类命运共同体的构建,特别是介绍了中国参与全球气候治理取得的成就;接着就“正视挑战,处理好兼顾和协同的若干关系”进行了讨论,最后提出了“以能源绿色低碳转型为重点推动碳中和目标实现”。

一、关于气候变化的百年、千年和万年尺度与争论

百年尺度是流行的、主流的观点。

11000余名科学家参与的IPCC报告宣称,如果再不做出深刻、迅速且持久转变,人类将会遭受无尽的苦难,堕入万劫不复的深渊。联合国秘书长古特雷斯警告说,气候变化速度远超世界各国的应对速度,只有迅速行动起来,才能阻止气候变化的“灾难化”发展。澳大利亚智库国家气候恢复中心的一份报告称,若我们再无所作为,人类文明可能将在2050年前后停滞不前,甚至崩溃。

当然,人类历史远不止百年。考古发现,最早的人类(智人)出现已超过百万年。

仍有人对全球气候升温持“怀疑”态度,而且有一些事实依据。例如,最初的模型预测有一种温升的情景是负值,经过几个国际模型组专家的“调参”(也就是“改数字”)变成全部温升;东英杰利大学关于气候变化数据造假的邮件曝光引起社会轰动;哥本哈根会议后的那个冬天特别冷,被解释为受到“北极涛动”的影响;2020年入冬后的气候冷于往常,被解释为全球升温的结果。从时间看,2009年到2020年正好是11年的太阳活动周期。

对“气候变化主要由人为活动造成”之所以持怀疑态度,因为隐藏着“人定胜天”的哲学内涵;人只是地球上的一个物种,能“胜天”吗?如果能,会胜多大程度呢?地球在太阳系、银河系乃至整个宇宙,只是一颗小小星球,地表气温难道不受太阳系、银河系的影响吗?总之,气候变化没有得到科学上的严格证明;气候变化对局部的影响也不清楚。凡此种种,引起人们对全球气温升高的怀疑,全球气候升温也改成了全球气候变化。

关于气候变化的千年变化。

关于气候变化有一些非主流观点。例如,气候变化研究深度参与者的观点与传统气象学、地质学并不同属一个“圈子”。

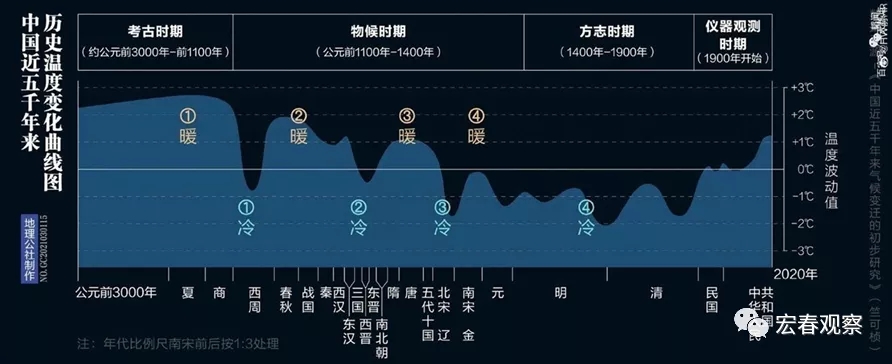

1973年6月19日,我国著名气象学家竺可桢先生在《人民日报》上发表《中国近五千年来气候变迁的初步研究》一文,文中提到从仰韶文化到安阳殷墟的2000年间,每次气候波动历时约400年~800年;历史上几次低温分别出现于公元前1000年、公元400年、1200年和1700年;在每个400~800年周期中,还存在50~100年的小周期,温度变幅0.5℃~1℃之间。“气候的历史波动是世界性的;每一个最冷时期,似乎都是先从东亚太平洋沿岸出现,而后波及欧洲与非洲的大西洋沿岸”。

关于气候变化的万年尺度。

而地质学的研究已经将一万年以来的地质时代定名为人类世,以反映人类活动成为地表变化的重要作用力;尽管如此,地质学研究地史上的气候变化尺度是百万年的,主流气候变化学者认为那样的尺度对人类生存和发展的意义不大。

简言之,从百年尺度上(实测只是从1958年开始)看,气候升温是客观存在的,尽管其间有严寒出现。从气候波动历史看,每个周期约为400年~800年。从中华文明史看,气候升温期恰恰是发展的繁荣期。从正反两方面了解,有助于我们制定实施中国碳中和路线图。

二、我国碳达峰碳中和的挑战巨大

我国要在人均收入刚达1万美元、工业化和城市化的历史任务尚未完成的条件下实现碳达峰并走向碳中和,挑战可想而知。

——我国的工业化尚未完成;

——我国的一次能源以煤为主;

——我国碳中和的起点碳强度大、实现时间短;

——我国必须从实际出发走一条创新的道路,而创新的事情绝不是轻而易举的。

因此,必须从国情出发、打好能源资源禀赋“牌”,另辟蹊径走一条符合国情的碳中和之路。

——中国能源结构升级可以直接从以煤为主进入新能源可再生能源+电的结构,不同于发达国家的一般规律;

——发展碳循环经济已形成多种类型,如富碳农业,碳捕获、净化和利用(包括等离激元技术应用),化石能源生产三嗪醇可以从源头减少二氧化碳排放。

文章列出20篇参考文献。感兴趣的读者,可以参阅《城市与环境研究》杂志。这是中国社会科学院生态文明研究所主办的杂志。

扫码申请加入

农村清洁取暖赋能交流群